こんにちは!

今回は、分析の基本的な考え方についてご紹介します。

分析という言葉はよく聞きますが、

分析ってどうやればいいか、ピンとこないなー

と感じている昔の私のような人は多いと思います。

そんな私もコンサル会社に転職し、壁に当たりながらも「分析ってこんな感じかなぁ」というのがわかってきました。

ぜひご参考にしていただければ幸いです。

分析とは

分析には2つの要素が必要だと私は思っています。

分析の1つ目の要素

1つ目は、これは皆が言っていることですが、分析とは「比較すること」です。

太郎くんの身長は180cmだ!

というのは単なる事実ですが、

男子の平均身長が170cmだ。

一方、太郎くんの身長は180cmだ。

太郎くんは「高身長」だ。

といった感じで、比較すると解釈ができるようになります。

つまり、比較をすることで、事実に意味を持たせることができるようになります。

これが分析の基本です。

分析の2つ目の要素

では、「比較をすること」は全て分析なのでしょうか?

以下の場面を考えてみてください。

あなたは飲み会の幹事です。

参加者は3人で、中華屋に予約の連絡をしたところ、

3人の予約ですね。承りました!

当日は4人テーブルにご案内します。

との回答がありました。

当日、参加者の一人から

太郎が飲み会に参加したいって言ってるんだけど、大丈夫かな?

と連絡があり、あなたは

4人テーブルで予約してるから、1人なら大丈夫だよ!

と返答しました。

この場面でのあなたの「4人テーブルで予約しているから、1人なら大丈夫だよ」という発言は、分析を根拠としたものです。

つまり、あなたは、

- 元々飲み会の参加者は3人

- 飲み屋では4人テーブルを使える

という二つの事実の比較から、「急遽1人が増えても大丈夫」という意味合いを抽出したことになります。

ちなみに、ここでもし

「今回のお店は中華」

だが、

「前回の飲み会は和食」だ!

と比較したらどうでしょうか? 分析と言えるでしょうか?

え?

飲み会の人数の話だったのに、なんでお店が中華か和食かという話になるの?

唐突すぎて意味がわからない…

と思っている人と思いますが、まさにその考えは正しいです。

つまり、「比較したら全て分析になる」ということはなく、「文脈に沿った比較が分析になる」ということになります。

すなわち、「目的」が分析に必要な要素の2つ目です。

上記の飲み会の話を聞くと当たり前に感じると思いますが、仕事においてこの ”目的を無視した比較”をしてしまう人はめちゃめちゃ多いです。

この「目的を考えずに比較をしてしまう」は、若手コンサルのあるあるだと思います。

上司に、

このデータを使った分析お願いね〜

と言われた時に、

分析とは比較だ!

たくさんグラフを作って分析するぞ!

と考え、色々な数字のグラフを作って比較をします。

そして上司に確認してもらった際に、

で?

色々グラフを作ってもらったのはわかったけどさ…

分析結果は、一言で言うと何なの?

…(何も答えられず)

となってしまうパターンです。

私も何回も経験があります。

皆さんは

- この分析の目的はなんなのか?

- 目的に照らした時、どの事実を比較したら”分析”と呼べるのか?

は常に念頭に置くようにしましょう!

分析のパターン

「分析 = 目的に適した比較」と前述しました。

ここでは「比較にはどんなバリエーションがあるか」、つまり、分析のパターンをご紹介します。

分析のパターンは以下の3つと考えるといいと思います。

- (単純な)比較

- 分類

- 予測

厳密にいうと、「分類」も「予測」も比較の一種だと思いますが、作業としてやることがあまりに異なるので、分けて理解した方が実務上いいと思います。

では、この3パターンの詳細をそれぞれ見ていきましょう。

(単純な)比較

グラフで数字を比較したり、定性情報を比較する分析です。

具体例を見ていきましょう。

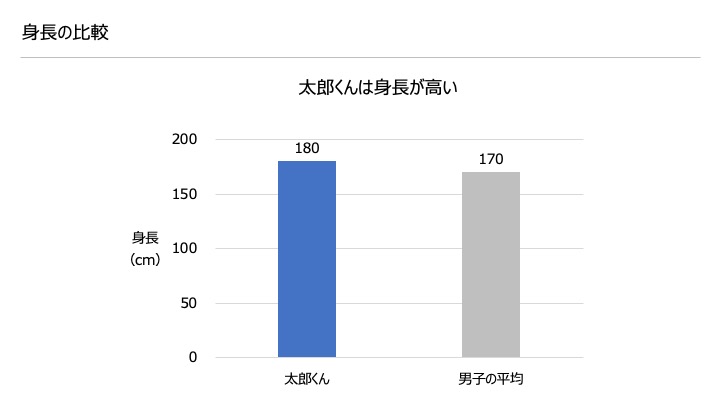

<数値の比較>

太郎くんの身長が180cmで、平均的な男性の身長は170cmの時、「太郎くんは身長が高い」と言える。

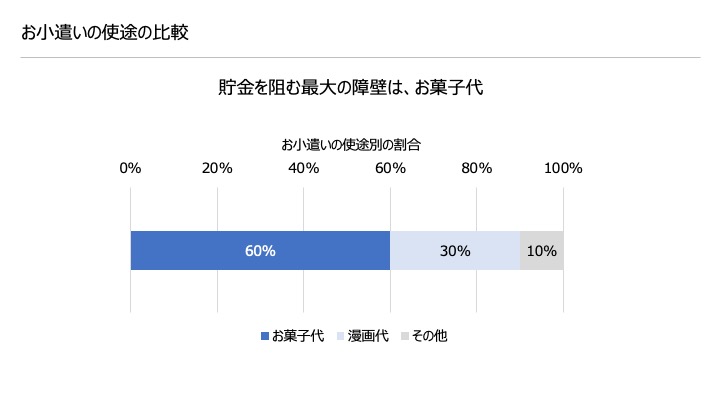

<構成比>

お小遣いの使途のうち、60%がお菓子代。

だから、貯金を阻む最大の障壁は、お菓子代だ。

<視覚情報・画像・イラストの比較>

左のサンマは痩せ細っているが、右のサンマは丸々太っている。

だから、同じ値段なら、右のサンマを買うべきだ。

<構成要素の比較>

この部屋はモノトーンなインテリアで統一されているのに、ベッドだけ色が浮いている。

だから、この部屋がオシャレじゃないのは、ベッドのせいだ。

<理由・原因の比較>

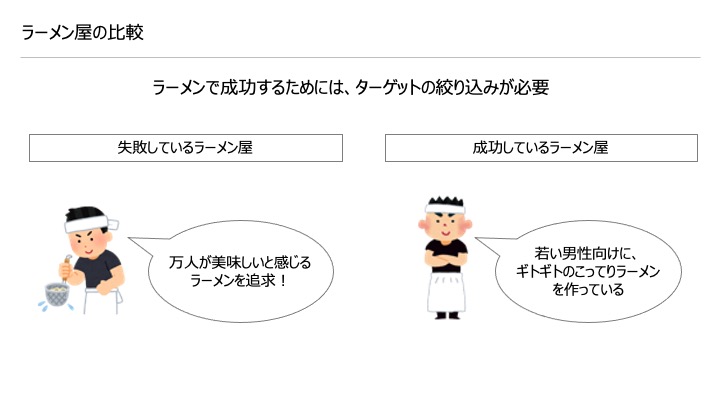

失敗しているラーメン屋は、全員が美味しいと感じるラーメンを作ろうとしている。

成功しているラーメン屋は、特定層にだけ支持されればいいと思っている。

ラーメンで成功するためには、ターゲットの絞り込みが必要だ。

分類

特徴などの差異に基づき、各要素をカテゴリー分けする分析です。

具体例を見ていきましょう。

<グルーピング>

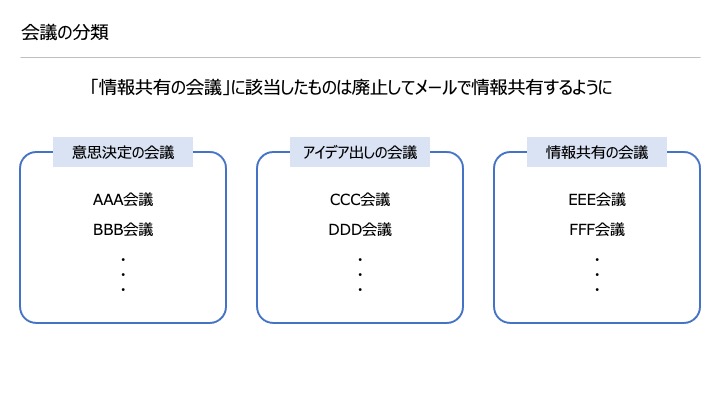

会社で定例会議が乱立している。

会議を目的ごとにグルーピングし、「情報共有の会議」に該当したものは廃止してメールで情報共有するようにする。

<振り分け・ピックアップ>

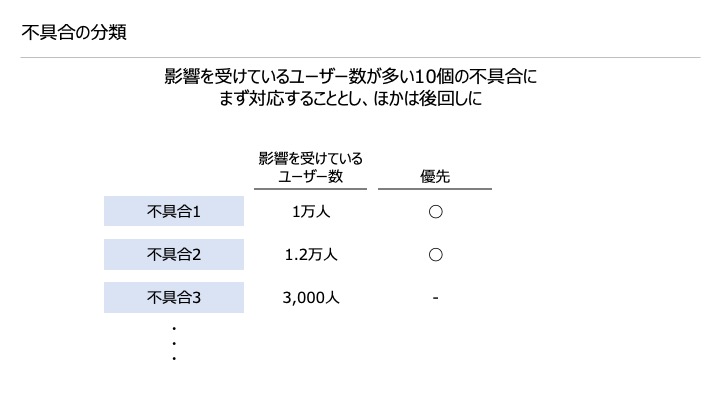

アプリで不具合が多発している。

影響を受けているユーザー数が多い10個の不具合にまず対応することとし、ほかは後回しにする。

予測

事実や仮定を積み上げて将来をシミュレーションする分析です。

具体例を見ていきましょう。

<定量の予測>

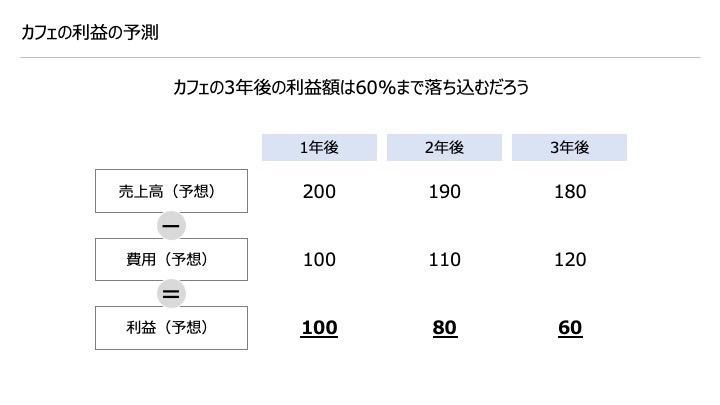

地域の人口は毎年数千人減っていっているし、コーヒー豆も毎年数十円値上がりしている。

だから、あのカフェの3年後の利益額は60%まで落ち込むだろう。

<定性の予測>

ジョブズの自伝にハマった人は起業にチャレンジする傾向がある。

太郎くんは今ジョブズの自伝にハマっているので、将来的に起業にチャレンジするのではないか。

参考:分析に関するほかの記事

この記事の他にも、いくつか分析に関する記事を書いておりますので、そちらも参考にしていただければ嬉しいです!

おわりに

以上です。

いかがでしたでしょうか? 少しでもお仕事などのご参考になれば幸いです。